親が離婚した子供の相続|離婚した親の遺産相続はどうなる?割合は?

配偶者や親に離婚歴がある場合、相続手続きで注意が必要です。

特に、再婚した配偶者に前の結婚で子供がいる場合は、遺産分割が複雑になることがあります。

元配偶者との子供にも相続権があるため、再婚相手やその子供との間で遺産分配を巡って意見が対立し、法的トラブルにまで発展する可能性があるのです。

そこでこの記事では、被相続人に前の配偶者との子供がいた場合、その子供の遺産相続はどのようになるのかについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

なお、離婚時に子供の親権を母親が持つことが多いため、この記事では特に「夫の前妻との間に子供がいる場合の相続」に焦点を当てて解説させていただきます。

遺産相続に関するルールは、法的な理解が求められる部分が非常に多いです。元配偶者との間に子供がいる場合、何をどのように対処すべきか、事前にきちんと知っておくことが大切です。

目次

親が離婚した子供の相続

親が離婚している場合の遺産相続で、元配偶者との子供の相続権について誤解や疑問を見受けることが多いです。

「親が離婚したことで親子関係も完全に途絶えてしまったのだろうか」「離れて暮らしていた親が亡くなったとき、自分に遺産を受け取る権利はあるのだろうか」など、離婚後の親子関係と相続権についてのご相談を受けることも少なくありません。

本コラムでは、離婚した元配偶者との子供の相続について、法律的な仕組みや具体的な注意点を詳しく解説していきます。

親が離婚したら子供の相続はどうなる?

それでは、親が離婚した場合に、前夫や前妻との間の子供の相続はどうなるのかについて見ていきましょう。

(1)離婚で籍を抜いた子も「子供」

両親が離婚すると、夫婦はお互い別の戸籍に分かれます。一般的に、妻が旧姓に戻ることが多いです。

この時、何もしなければ子供は現在の戸籍にそのまま残ります。もし両親が離婚して母親が戸籍を抜けた場合、子供は父親の戸籍にそのまま残ることになるのです。

離婚に際し、母親が親権者になって新しい戸籍を作り、子供も親権者の新しい戸籍に入れた場合は、父親の戸籍から母親の戸籍へと移ることになります。

子供が親権者の戸籍に移動すると、親権を持たなかった親の戸籍から抜けることになるため、「親子関係がなくなる」と思っている人も見受けます。ですが、たとえ片方の親の戸籍から抜けたとしても、子供とその親との親子関係まで失われるわけではありません。両親の離婚によって一方の親と違う戸籍に分かれても、親子関係は続くのです。

(2)元配偶者との子供は法定相続人になる

さて、法律上の親子関係が継続するということは、遺産相続において、親が亡くなった場合に法定相続人になることができる、という意味を持ちます(民法第887条1項)。

(子及びその代襲者等の相続権)

民法第887条1項 被相続人の子は、相続人となる。

法定相続人とは、この民法の条文の通り、法律によって相続人となることを認められている人のことをいいます。上記の民法第887条1項以外にも、例えば次の通り法定相続人に関して定められています。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。(配偶者の相続権)

民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

なお、親が離婚しても法律上の親子関係は続きますが、離婚した元配偶者に関しては、法律上の婚姻関係が解消されることになります。そして、民法第890条の「被相続人の配偶者」は法律上婚姻関係にある配偶者のことを指すため、離婚によって法律上の配偶者でなくなった前妻や前夫は、民法第890条の法定相続人にならない、ということになるのです。

したがって、離婚によって元配偶者は相続権を失う一方、元配偶者との子供は相続権を持つことになります。

それでは、被相続人の離婚・再婚によって、相続権を持つ人と持たない人を簡単に整理してみましょう。

(3)離婚・再婚で相続権を持つ人

離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は変わることはありません。そして、被相続人が離婚後に再婚している場合、再婚相手や再婚相手との子供が遺産相続に関係してきます。

具体的には、以下の通りです。

①離婚した前夫や前妻との子供

前述の通り、元配偶者との間に生まれた子供には、被相続人の相続権が認められます。離婚によって親子関係が解消されるわけではないため、相続権に影響はありません。前妻や前夫との間にいる子供も、法定相続人として認められます。

②現在の配偶者との子供

現在の配偶者との間に生まれた子供は、当然ながら被相続人と法律上の親子関係にあるため、実子として法定相続人になります。この場合、元配偶者との子供との関係は兄弟姉妹になるため、公平な立場で同等の法定相続分を持つことになります。

③現在の配偶者(再婚相手)

現在の配偶者(再婚相手)も、法定相続人として認められます。被相続人と法的な婚姻関係にある場合は、民法第890条によって常に法定相続人となります。

④被相続人の養子

養子縁組が成立している場合、養子も実子と同じように、法定相続人として相続権を持ちます。そのため、再婚相手の連れ子と養子縁組をしている場合は、連れ子も法定相続人になります。

(4)離婚・再婚で相続権を持たない人

①元配偶者

元配偶者は、離婚によって法的な婚姻関係が解消されていますので、前述の通り法定相続人にはなれません。ですので、被相続人が特別に遺言書で元夫や元妻に財産を遺すなどと指定しない限り、相続権はありません。

②養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子も、養子縁組をしていない場合は被相続人との法的な親子関係がないため、法定相続人にはなれません。養子縁組をして、戸籍上養子と認められれば法定相続人となり、実子と同等の相続権を持つことになります。

(5)元配偶者との子が死亡していた場合

すでに元配偶者との子供が被相続人に先立って亡くなっていた場合は、死亡した子供の子である「孫」が子の代わりに相続権を持ることになります。これを代襲相続といい、孫も死亡していればひ孫へと、下の世代へ相続権が移っていきます。

例えば、離婚した父親が再婚せず、前妻と前妻との子Aはすでに亡くなり、子Aの子供(孫)一人しかいない状況であれば、その孫が全ての遺産を相続することになります。

離婚後に親子や祖父母と孫の関係が疎遠になっていたとしても変わりありません。そのため、孫が突然遺産相続に関する連絡を受けることもあり得るのです。

親が離婚した子供の相続割合

それでは次に、離婚した前妻との間に子供がいた場合の相続割合について見ていきましょう。

(1)前妻との子の相続割合

遺言や遺産分割協議で自由に相続割合を決める場合もありますが、それ以外のケースでは、民法第900条に定められている相続割合(法定相続分)を基準として、遺産が分配されることになります。

(法定相続分)

民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

離婚した前妻との子の相続割合ですが、被相続人との関係は「子」となるので、民法第900条1号が根拠になります。

民法第900条1号によれば、配偶者と子が相続人の時、配偶者と子供はそれぞれ2分の1の相続割合になります。そして、子供が複数いる場合は、「子の相続割合である2分の1」を、子の人数で均等に分け合うことになります。

「子」には前妻との子供だけでなく、現在の配偶者との子や、被相続人の養子も含まれます。そのため、現在の配偶者との間に子供がいる場合は、前妻との子と後妻との子で「2分の1」を平等に分け合うことになるわけです。

もう少し詳しく、配偶者の有無とともに子供の相続割合を見てみましょう。

相続人が配偶者1人だけの場合、配偶者が全ての遺産を受け取ります。

配偶者と子供1人が相続人である場合は、遺産は配偶者と子供で2分の1ずつとなります。また、配偶者に加え、子供が複数人いる場合は、配偶者は2分の1となり、子供は子の人数で2分の1を均等に分け合います。

配偶者がおらず子供のみが相続人の場合、全ての遺産は子供に帰属し、子供が複数いれば均等に分配することになります。

まとめますと、次の表の通りになります。

|

相続人 |

配偶者の法定相続分 |

子供の法定相続分 |

|---|---|---|

|

配偶者のみ |

全部 |

なし |

|

配偶者と子供 |

1/2 |

1/2(子供が複数の場合は均等に分配) |

|

子供のみ |

なし |

全部(子供が複数の場合は均等に分配) |

以上の通り、相続人の構成によって、配偶者と子供の相続割合は変わります。

例えば、離婚した前妻との子供が2人、現在の妻との子供が2人いる場合、法定相続人となる子供は4人です。そして、子の相続割合である2分の1を4人で分け合うため、それぞれの子供が受け取ることができる相続分は「2分の1×4分の1」で8分の1ずつとなります。

(2)離婚した相手との子にも遺留分がある

ところで、時には被相続人が「全財産を妻に渡す。子供には一切財産を遺さない。」というような遺言書を作っていることもあります。

遺言は被相続人の最後の意思なので、基本的には遺言の内容が優先されます。ですが、全財産を特定の相続人に受け継がせる、といった内容の遺言の場合、その遺言に含まれなかった相続人は遺産を一切受け取ることができないことになってしまいます。

このような場合に、被相続人と関係の近い法定相続人が最低限の遺産を受け取ることができるよう、「遺留分(民法第1042条)」という制度が定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)

民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人に認められている最低限の相続分です。前妻との子供も、遺産相続においては「子」という法定相続人になるため、遺留分が認められることになります。

したがって被相続人の子は、「兄弟姉妹以外の相続人」かつ「直系尊属のみが相続人である場合以外の場合(民法第1042条1項2号)」であるため、本来受け取るべき法定相続分の2分の1を請求する権利があるのです。

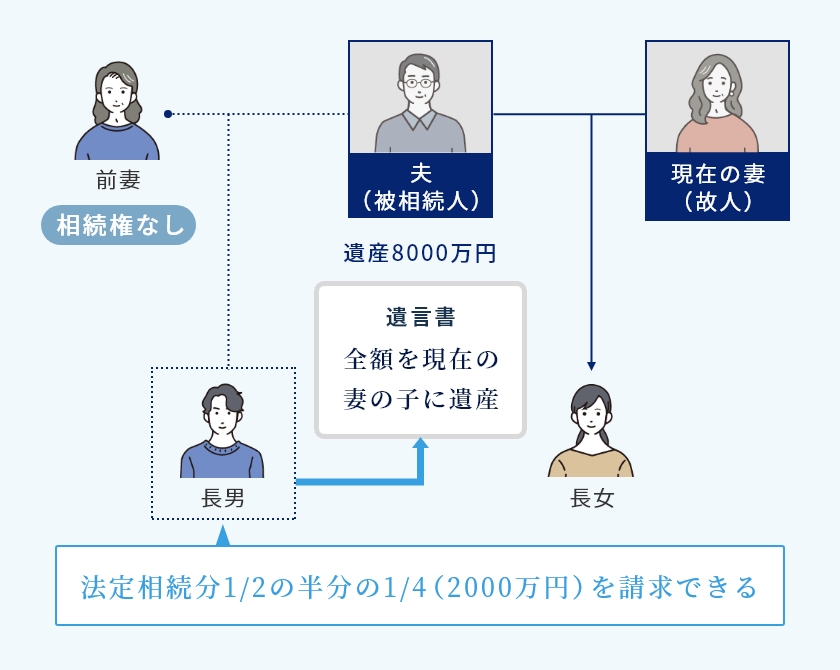

例えば、前妻との子1人(長男)と、後妻との子1人(長女)がおり、後妻がすでに亡くなっているケースで考えてみましょう。被相続人の遺産は8000万円で、「全ての財産を後妻の子(長女)に相続させる。」という遺言を残したとします。

全額を長女に相続させると遺言で指定されていますが、長男は長女と同じ「被相続人の子」という法定相続人なので、本来は長男・長女で均等に2分の1ずつ遺産を分け合う権利があったはずです。

そして、長男には本来受け取るべき法定相続分の2分の1を請求する権利がありますから、「法定相続分2分の1」に「2分の1」を乗じた割合を遺留分として受け取ることが保障されています(民法第1042条2項)。

したがって、長男の遺留分は1/2×1/2=1/4となるので、8000万円×1/4=2000万円を受け取る権利があるのです。

この長男の遺留分2000万円を侵害しているのは、全財産を受け取った長女ということになります。ですから、長男は長女に対して「遺留分侵害額請求」として2000万円を請求することが可能です。

前妻との子供がいる場合の相続の進め方

それでは最後に、前妻との子供がいる場合の遺産相続の進め方について、具体的に見てみましょう。

遺産相続の進め方は遺言の有無によっても変わりますが、共通するのは「最初に前妻との子に連絡を取ること」です。

①前妻との子へ連絡を取る

前妻との子供も法律上の親子関係が続いているため、父親の相続人となります。そのため、まずは父親が亡くなった事実を速やかに前妻との子供に伝え、遺産相続手続きについて連絡しなければなりません。

通常、被相続人が再婚して妻や子供がいる場合は、連絡しない限り前妻との子は父親が死亡したことを知ることができません。そのため、離婚した親の訃報については、主に次の4通りのうちいずれかの方法で知ることになります。

- 他の相続人:遺産分割協議を進めるためには、全相続人の参加が必要です。そのため、他の相続人から連絡がきます。

- 市役所:一人暮らしの親が亡くなった場合、戸籍をたどり身寄りを調査し、遺品や遺骨の引き取り依頼のために連絡が来ることが多いです。

- 警察や消防署:交通事故や自然災害で親が亡くなった場合などに連絡がきます。

- 法務局・弁護士や司法書士:遺言が残されている場合や、遺産管理人が任命されている場合に連絡があります。

なお、父親が生前に法務局で自筆証書遺言を保管していた場合は、前妻との子に対しても通知が届くことがあります。具体的には、父親が亡くなった後に再婚した妻やその子供が自筆証書遺言を閲覧しに行った際、法務局から全相続人に遺言の存在が通知されることになっています。この通知を受け取ることで、前妻の子も父親の死亡を知ることになるのです。

前妻との子の居場所は戸籍で特定

ところで、前妻との子供と交流がない場合、前妻との子供の居場所が分からないことも珍しくありません。

そうした場合にはまず、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を役所から取り寄せます。この戸籍謄本の中には前妻との子供の出生や結婚といった情報が記載されている可能性があります。戸籍には現在の戸籍、改製原戸籍、除籍などの種類がありますので注意が必要です。

次に、戸籍謄本を取得する過程で判明した前妻との子供の氏名や転籍先の情報をもとに、その子供の現在の本籍地を調べます。本籍地が分かれば、戸籍の附票を取得することができます。

戸籍の附票を取得すると、前妻との子供の「新しい本籍を定めてから現在に至るまでの住所の変遷」を確認することができます。この情報をもとに前妻との子供の現在の住所を特定し、手紙などを送って連絡を取りましょう。

それでも前妻との子の居場所が分からない場合は

もし、戸籍の調査をしても、友人知人に問い合わせても、前妻との子供の所在が分からない場合はどうしたら良いのでしょうか。

この場合、前妻との子供が亡くなっているという確かな情報がない限り、不在者財産管理人(民法第25条)を選任し、遺産分割協議を進めなければなりません。

不在者財産管理人とは、行方不明や海外長期滞在などで所在が分からない人(不在者)が所有する財産を、裁判所の許可を得て管理・保全するために選任される人のことです。

この場合は、前妻との子が「不在者」に当たります。前妻との子の居場所が分からないままだと、他の相続人はいつまで経っても遺産分割を進めることができません。それでは困るので、不在者が財産を放置していると不利益が生じる場合、その利害関係者(相続人)が家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任を申立てるのです。

選任された不在者財産管理人は、不在者である前妻との子に代わって、遺産分割を行うことができます。

前妻との子と連絡が取れたら、いよいよ相続手続きを進めていきます。相続手続きは、①遺言がある場合と、②遺言がない場合とに分けられます。

②遺言がある場合

遺言がある場合、基本的にはその内容に従うことになるため、前妻との子には父親の死亡と遺言の内容をきちんと伝えなければなりません。

たとえ「全財産を後妻の子に相続させる。」という内容であっても、前妻の子には遺留分を請求する権利がありますので、「遺言に書かれていないから連絡を取る必要はない。」と勝手に判断してはいけません。被相続人の死亡と遺言の内容について、必ず伝えるようにしましょう。

③遺言がない場合は遺産分割協議をする

遺言がない場合は、前妻との子を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議では、相続財産の内容や範囲、相続人の数や続柄、相続税の負担や特別受益があったかなど、様々なことを考慮して話し合いを進めていきます。遺産分割協議で相続人全員が合意できたら、その内容を文書化し、遺産分割協議書を作成しましょう。この文書には相続人全員が署名と捺印をして、合意内容を正式に確定させます。

遺産分割協議書が完成したら、合意した内容に従って、相続登記や銀行預金の解約といった具体的な相続手続きを進めます。

遺産分割協議で合意に至らなかったら

遺産分割協議がスムーズに進まない場合や、前妻との子との意見が大きく対立する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも検討しましょう。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から各相続人の意見を聞き、適切なアドバイスを行いながら合意を目指します。合意に至った場合は、調停調書が作成され、その内容に基づいて遺産分割が行われます。

もし調停で合意に至らなかった場合は、遺産分割審判の手続きに移行します。審判は調停とは異なり、当事者同士の話し合いではなく、法的拘束力のある決定を裁判所が下すことになります。

親が離婚した子供の相続のポイント

離婚後、元配偶者との間に生まれた子供がいると、相続が発生した際に思わぬトラブルに発展することがあります。

例えば、被相続人の再婚後の家族にとっては、元配偶者との子供は他人のように感じることもあるでしょう。

特に、被相続人と共に一生懸命に作り上げた財産が、自身と血の繋がりのない元配偶者との子供に渡ることに対して、「なぜ自分たちの財産を他人に渡さなければならないのか」不満を感じる配偶者も少なくないと思います。

一方で、元配偶者との子供は、「両親が離婚してしまい、自分は十分な関心や愛情を受けられなかった。せめて財産だけでも分けてほしい!」と主張することもあるわけです。

それぞれ立場も考えも異なりますし、妥協することも難しく、遺産分割協議が複雑になってしまうことも少なくありません。

対立が激しくなると、財産隠しや相続放棄の強制などの問題に発展してしまうこともあります。これは相手の正当な相続する権利を侵害する行為ですので、法的トラブルの原因となってしまいます。

こうしたトラブルを避けるためには、事前に遺言書を準備しておくことが有効です。また、相続人が円満に話し合いを進めるために、弁護士などの専門家に相談しながら進めると、より安心です。

親が離婚した子供の相続に関するQ&A

Q1.離婚した元配偶者との間に生まれた子供にも、相続権はありますか?

A: 元配偶者との間に生まれた子供にも相続権があります。離婚により親子関係が変わるわけではないため、父母が亡くなった際には法定相続人として遺産を受け取る権利が認められます。

Q2.配偶者がおらず、後妻との子2人と前妻との子1人がいる場合、それぞれの子供の相続割合はどうなりますか?

A: 配偶者がおらず、後妻との子供が2人、前妻との子供が1人いる場合、すべての子供が平等に相続権を持つため、遺産は3人の子供で均等に分割されます。具体的には、遺産全体を3等分し、各子供が遺産の3分の1ずつを相続します。

Q3:元配偶者との子供の相続分を減らした遺言書は有効ですか?

A: 遺言書の内容自体は有効ですが、元配偶者との子供には遺留分が認められているため、遺言書で相続分が減らされても、一定の割合までは相続分を主張できることに注意が必要です。

まとめ

離婚や再婚を経験した家庭での相続手続きでは、前妻や前夫との間に生まれた子供、再婚相手、そして再婚相手との子供など、多様な相続人が関わるため、遺産分割が複雑化する傾向があります。

本記事でもご説明した通り、両親が離婚しても、父母のどちらとも法律上の親子関係が続くため、元配偶者との子供には相続権があります。

しかし、普段から連絡を取り合っていないために、実際に遺産相続が起きてから連絡を取ろうとすると、連絡先を把握すること自体が大変です。そして、相続割合や分割方法などで意見が対立し、トラブルとなる可能性も少なくありません。

前夫や前妻との子供が相続人にいる場合、相続権や相続割合についての正しい知識を持ち、冷静に対応することが重要です。

また、遺言書の作成や生前贈与など、事前の対策を行っておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことも期待できます。

再婚相手や元配偶者の子供が関わる相続では、家族間の関係が複雑であるため、専門的な視点から法的に適切な対応を取ることが大切です。そのためにはまず、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、相続問題に関して初回無料の法律相談を行っております。相続に関する疑問やお悩みがありましたら、お気軽に当法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。