事実婚する男性心理は?責任逃れ?「捨てられた」と後悔しないために

夫婦別姓を通すことや、法律に縛られない形のライフスタイルを貫くことなどを目的に、事実婚を選択する男女が増えているといいます。

法律婚と異なり、市区町村役場などでの煩雑な手続きが必要なく、それまでの自身の生き方を大きく変えることなく夫婦としての生活を始められるため、人生におけるひとつの選択肢として選ばれています。

しかし、こうした事実婚のメリットを享受する夫婦がいる一方で、様々なトラブルや問題に直面し、後悔している事実上の夫婦も少なくありません。

そこで本記事では、事実婚により後悔するケースについて取り上げます。

まずは事実婚を選択するまでに至った夫婦の心理状態を取り上げ、その結果として、どのような問題が生じ、後悔することになってしまったのか、という点について弁護士が解説していきたいと思います。

そして、後悔しないためには、何を備えておけば安心かについても、簡単に見ていきましょう。

目次

事実婚する男性心理

事実婚は責任逃れ?

内縁の夫婦が事実婚という関係を選ぶ理由は、さまざまです。

夫婦別姓を通すため、事実婚を始める際に、法律婚との違いや事実婚のメリット・デメリットを把握し、事前に対策している夫婦もいれば、「相手から事実婚がいいと言われて、特に反対する理由もないので、事実婚することになりました。」という夫婦もいます。

もちろん、事前に対策しても内縁関係の解消に至る夫婦もいれば、特段の理由もなく事実婚を選択してうまく行く夫婦もいるでしょう。

ですが、「特に法律婚にこだわる理由がなかった。」ことを理由に、相手の意見に流されるような形で事実婚を選ぶことは、おすすめできません。

事実婚したいと希望する男性の中には、入籍することに以下のような不自由を感じたり、法律婚がメリットと思えないために、事実婚を提案する男性もいます。

- 結婚して夫としての責任を負いたくない。

- 身軽な独身でいたい。

- 交際相手以外の女性とも遊びたい。

- 自分で稼いだお金は自分のためだけに使いたい、妻を養いたくない。

- 子供を持ちたくない、父親としての責任を負いたくない。

- 家庭を持つことに重責を感じる。

- 他に好きな人ができたらすぐに別れたい。

女性の立場からすると、こうした男性の考え方は「無責任」「責任逃れ」と思えるでしょう。「法律婚と同等のメリットを受けたいが、義務や責任は果たしたくない。」といった考えは、女性からしてみれば「いいとこ取りで責任は果たさないのはずるい。」と言いたくなるかもしれません。

もちろん、事実婚を望む男性の理由全てが責任逃れというわけではありません。しかし残念ながら、責任逃れのために事実婚を希望する男性がいるのも事実です。

交際中の男性が事実婚を望んだ場合は、なぜ事実婚を望むのか、男性ときちんと話し合いましょう。この点を曖昧にしたまま事実婚の手続きを進めてしまうと、共同生活が始まってから後悔することになりかねません。

事実婚による後悔

事実婚で「捨てられた」と後悔も

事実婚を始めた後に、一方的に関係を解消されてしまい、「夫に捨てられた。」と、入籍せず内縁関係でいたことを後悔するケースもあるようです。

男性に言われるまま、特に反対する理由もないからと流されて内縁関係になってしまうと、後悔するリスクが非常に高くなってしまいます。

そして、事実婚をした夫婦が事実婚をしたことに後悔し、内縁の関係を解消したり、あるいは婚姻届を提出して法律婚の夫婦になったりすることがあります。

たしかに、事実婚は法律婚と比較すると、法律婚の夫婦が享受できる権利や法的保護を受けられないことがあるため、そうしたデメリットに辟易して、「事実婚して後悔している。」と感じる場合があるのでしょう。

さらに、事実婚の夫婦に対して向けられる、家族や友人、会社といった周囲の人の目に疲弊し、普通に結婚すればよかったかもしれない、と後悔することもあるようです。

事実婚は「おかしい、だらしない」?

事実婚の後悔の要因には、世間の印象も大きいです。

内縁という関係性を選択することを、「おかしい」「だらしがない」などと批判する考えは少なくありません。

例えば、法律婚の夫婦は子供ができれば夫と妻が共同で親権を持つことになりますし、婚姻の手続きによって戸籍に結婚や離婚の記録が残ることになります。反対に、事実婚の夫婦は子供ができても当然には夫と妻の共同親権とはならず、父親は認知しない限り、子供とは父子関係が生じません。戸籍にも記録が残らないため、内縁関係を解消しても、戸籍にいわゆる「バツがつかない」のです。

こうした法律婚との違いから、「事実婚は社会的な責任を放棄している。おかしい、だらしがない。」といった目で見られてしまうのです。

こうした誤解や偏見、事実婚に対するマイナスの感情の根底には、伝統的な価値観に基づく、法律婚という制度に沿わない事実婚の男女に対する不信感や、法律的にも社会的にも不安定な事実婚という夫婦形態を築くことに対する疑念・困惑などがあると考えられます。

事実婚の夫と妻は、こうした否定的な見方によって、自分たちの選択が社会的に理解されていないと感じ、夫婦によっては事実婚をしたこと自体を後悔することになるのです。

また、事実婚のケースでは、親や周囲の反対を押し切って事実婚を始めるケースも少なくありません。

親に内緒で事実婚に踏み切った結果、何かトラブルが起きた際に親を頼ることができずに大変な思いをした夫や妻もいるようです。親に事実婚を内緒にしていることで、自分や事実婚の夫や妻の権利や利益を守ることが難しくなってしまうのです。

事実婚の問題点

さて、事実婚にあたって、内縁の妻や夫にはさまざまな問題が生じます。

事実婚を始めた頃に直面するのは、配偶者控除などを受けられないといった税制度上の問題が大きいかと思いますが、このような事実婚の影響が及ぶのは、事実婚の夫婦二人だけではありません。

二人の子供にも事実婚と法律婚の違いは影響しますし、老後の生活や、事実婚の夫婦の一方が死亡した際にも影響は生じます。

例えば、事実婚の夫婦では、生まれた子供は母親の戸籍に入るため、父子関係は自動的に成立せず、父親は子供を法的に認知しなければ、子供との父子関係が成立しません。

なお、子供の親権は母親にのみ与えられるため、父親が親権者となるには、子供を認知した上で、家庭裁判所で父親を子供の親権者とするための手続きが必要となります。

子供の親権や子供との法的関係について、事実婚前は「認知すればいい」と考えていても、実際に子供が生まれたら認知してもらえなかったり、煩雑な手続きに悩んだりと、後悔することがあるようです。

そして、事実婚に関しての後悔で最も多く見かけるのが、老後や死後の法的問題についての後悔です。

事実婚を開始する時に、数十年先の老後の事や、一方が死亡した場合の事まで考えている人は決して多いとは言えません。そのため、高齢になってから、あるいは一方が死亡してから、事実婚に後悔する事態に直面することになってしまうのです。

それでは、事実婚の配偶者の一方が死亡した場合に直面する問題とは、何があるのでしょうか。

①相手の法定相続人になれない

事実婚の場合、配偶者は当然には相続人にはなれません。そのため、生前にきちんと対策しておかなければ、相続手続きが非常に面倒になってしまいます。事実婚の相手の死後に後悔のないよう、事実婚の場合の相続や死後事務について把握しておきましょう。

まず、法律婚の場合は民法の規定によって、夫婦は当然にお互いの相続人となります。

(配偶者の相続権)

民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

ところが、事実婚の夫婦は、この民法890条の「被相続人の配偶者」に該当しないため、当然に互いの相続人になれるわけではないのです。そのため、事実婚の配偶者の一方が死亡した場合に備えて、生前贈与をしたり、遺言書を作成しておくなどの事前の対策方法が必要です。

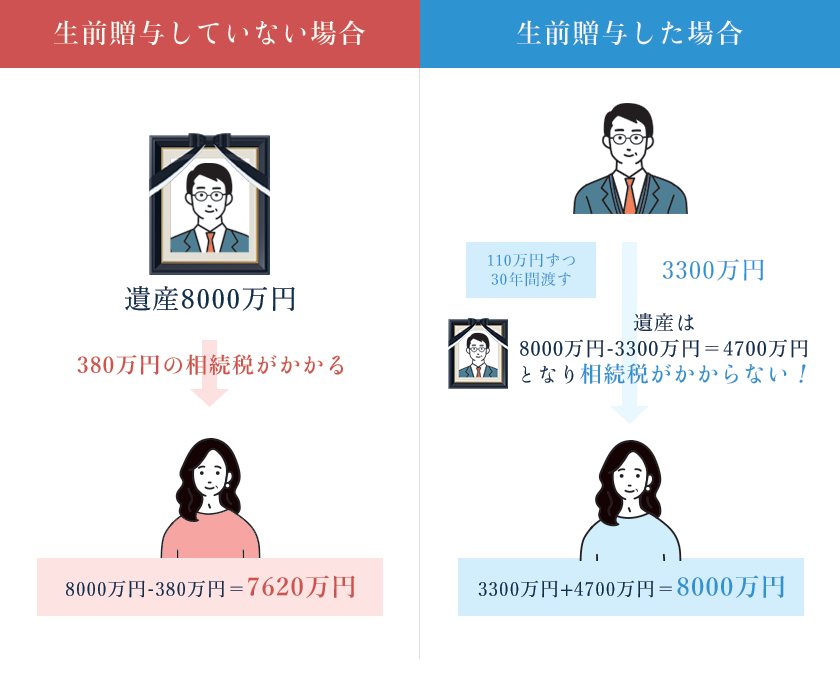

対策方法1.生前贈与

事実婚の配偶者が生存している間に行える対策として、一般的な方法が生前贈与です。

生前贈与の方法は、文字通り「生きている間に相手に財産を贈与する」やり方です。大量の資産を一度に譲り渡してしまうと、贈与税を徴収されるリスクが生じます。そのため、生前贈与を行う際には、贈与を受けた側が贈与税を徴収されることにならないよう、計画的に財産を譲り渡しましょう。

生前贈与においては、「暦年贈与」という制度があります。簡単に言うと、1年間で贈与した金額が110万円以下であれば、贈与税が免除されるという制度です。

贈与税の負担を軽減しながら、事実婚の相手に財産を残す場合は、暦年贈与の制度を活用して生前贈与することで、税金の負担なしに財産を譲渡することが可能です。

ただし、生前贈与においても、法定相続人から遺留分侵害額の請求を受ける可能性や、贈与した財産が相続税の対象となる可能性もあるため、事前に弁護士などにご相談いただくことをおすすめいたします。

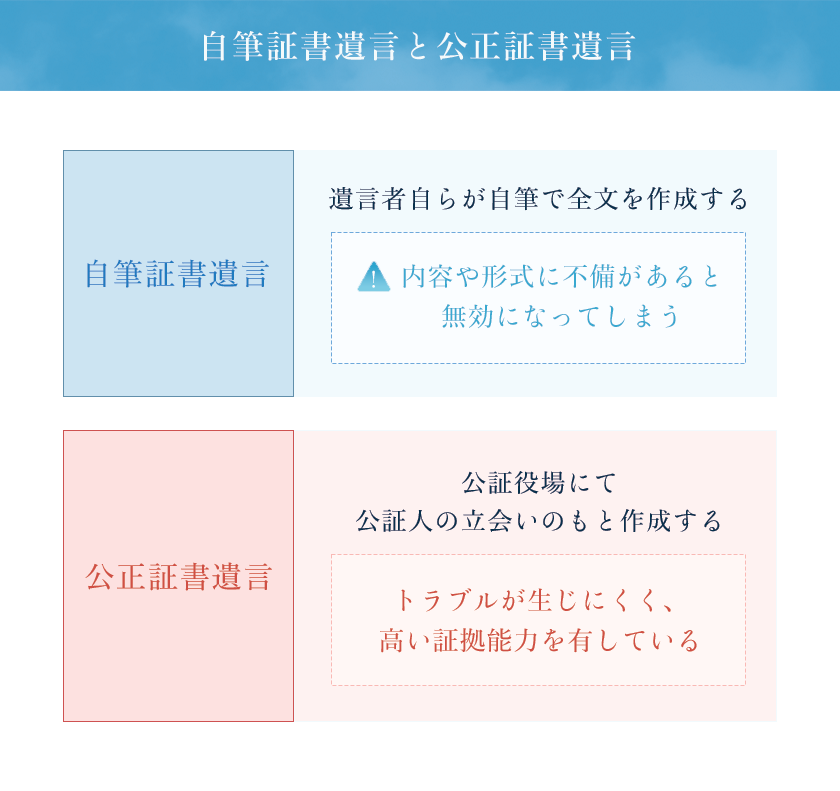

対策方法2.遺言書を作成する

通常、故人の財産は法定相続人が相続することになります。そのため、事実婚の配偶者が財産を相続するためには、遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、財産を遺贈する本人が、財産の目録を除く遺言書の全文を自筆で書き、日付を明記し署名押印することで成立します。時間のあるときに自宅で手軽に作成できるという手軽さの一方、相続が始まった時には家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

また、全文自筆ということもあり、内容や形式に不備があった場合は無効になってしまいます。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人の立会いのもとで作成される遺言書です。公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて、形式や内容の不備による無効といった法的なトラブルが生じにくく、高い証拠能力を有しているため、相続開始時に家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。

なお、公正証書遺言の作成には、公証人手数料や公証役場へ出向く交通費などの費用がかかります。

対策方法3.特別縁故者に対する財産分与の申立て

死亡した事実婚の配偶者に法定相続人がいない場合に、生計を共にしていた「特別縁故者」として、遺産を受け取ることができる制度です。家庭裁判所に対して必要書類と申立て必要を用意し、申立てを行います。

この方法は、前提条件として「故人に法定相続人がいないこと」が必要であるため、一般的ではありません。自身の場合に可能かは、弁護士などの法律の専門家に確認してください。

対策方法4.生命保険の受取人に指定しておく

事実婚の配偶者を生命保険の受取人に指定しておく方法も考えられます。

保険会社によっては事実婚の配偶者を受取人に指定することが可能ですので、まずは生命保険の契約内容等を確認してみましょう。

葬式はできる!事実婚の夫婦でも喪主になれる

前述の通り、事実婚の配偶者はお互いの法定相続人になることはできません。ですが、事実婚の配偶者が喪主として、相手の葬儀を執り行うことは可能です。

事実婚の配偶者の一方が死亡した場合、まずは死亡届を提出します。死亡届の提出は、以下の戸籍法の規定によって、事実婚の配偶者でも提出することが可能とされています。

戸籍法第87条 次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

市区町村役場の窓口で、死亡届とあわせて火葬(埋葬)許可申請書を提出しましょう。書類に特段の不備がなければ、その場で火葬許可証が発行されます。この許可証によって、故人の火葬・埋葬が可能となります。

葬式の喪主については、法律上の規定はありませんので、事実婚の配偶者でも喪主になることができます。

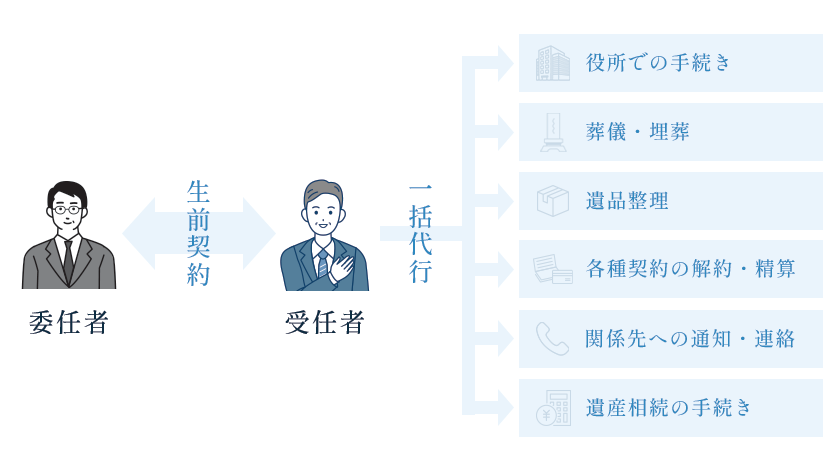

死後事務委任契約とは

家族や親族に、故人が死亡したことを連絡したり、葬儀を執り行ったり、加入していたサービスを解約したり。故人の死後の事務処理に関して、事実婚の相手に任せる(委任する)ことを約束することを、死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約書を作成しておくことで、他の相続人に対して、故人から死後事務について任されていることを証明できるようになります。

②事実婚がバレることの問題点

事実婚の問題点に後悔するケース以外にも、事実婚状態がバレてしまったことで、後悔することになるケースがあります。

気を付けなければならないのが、「遺族年金」です。

遺族年金とは、亡くなった配偶者が国民年金や厚生年金の被保険者であった場合に、残された配偶者や子供が受け取ることのできる年金です。

受給対象である「被保険者等の配偶者等」に関して、厚生年金保険法は次の通り規定しています。

厚生年金保険法第3条第2項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

つまり、事実婚の妻や夫でも、亡くなった事実婚の相手の遺族年金を受け取ることができるのです。

注意しなければならないのは、この遺族年金を受け取りながら、再婚をする場合です。

遺族年金の支給目的は、故人の死亡によって生計の維持が困難になった遺族の生活を保障することです。そのため、再婚によって、再婚相手が生計を維持してくれるようになった場合には、遺族年金の受給資格を失うことになります。

この「再婚」ですが、事実婚であっても「再婚」に該当するため、遺族年金を受給している間に再び事実婚関係になった場合は、遺族年金失権届を提出し、受給資格を停止する手続きを行わなければなりません。

この事を知らずに、遺族年金を受給している人が事実婚関係になると、遺族年金の不正受給となってしまいます。

遺族年金の不正受給は、刑法上の詐欺罪に問われる可能性もあります。また、不正受給した年金の返還を求められる場合もあります。

事情があって、事実婚を秘匿しておきたい人もいるかと思います。ですが、事実婚を隠しておくことで、上記のようなリスクを負うことにもなり、知らない間に犯罪をしていた、と慌てる事態にもなりかねません。

ご心配やご不安がある場合は、法律の専門家である弁護士にお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

事実婚の男性心理に関するQ&A

Q1.事実婚した夫や妻が後悔するケースがあるのですか?

事実婚における法的保護の不足や、周囲からの認識・誤解や偏見に起因して後悔することが多いです。

法律婚に比べて事実婚では、配偶者に対する法的な保護が十分ではないため、財産分与や遺産相続の権利が限られていることがあります。

また、事実婚は社会的に法律婚ほど広く認知されていないため、配偶者としての扱いを受けにくいという問題もあります。

こうした問題に直面して、事実婚に後悔するケースが少なくないのです。

Q2.法律婚よりも事実婚がいいと言う男性の理由は何ですか?

法律婚に伴う法的な責任や手続きを避けたいという願望から、事実婚を希望することがあります。

また、法律婚による束縛感を避け、より自由な関係を望む場合もあります。

結婚に伴う費用や税金の変更を避けたいという経済的な理由から事実婚を選ぶこともあるようです。

Q3.事実婚が老後の生活にも影響するのでしょうか?

事実婚は老後の生活にも影響を及ぼす可能性があります。法律婚と比較して、年金や医療面でのサポートが少なかったり、全くなかったりすることがあります。

特に、事実婚の場合、配偶者が亡くなった際の相続権がないため、事前の対策が重要となってきます。

老後に後悔しないためにも、きちんと対策をしておきましょう。

まとめ

本記事では、事実婚に後悔することになる原因について、特に老後のケースを中心に解説させていただきました。

事実婚は複雑な法的問題がからむため、可能であれば弁護士に事前にご相談いただくことをおすすめいたします。

事実婚を開始してから後悔したり、老後や相手の死後に後悔することのないよう、法律の専門家である弁護士にお早めにお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。