遺産分割|遺産分割とは?遺産の分け方・手続きの流れを弁護士が解説

遺産分割とは、亡くなった人が残した財産を相続人の間で分配する手続きのことです。

相続人同士の価値観の違いや、財産への強い思い入れがあることで、相続人が感情的になってしまい、遺産分割は複雑化することが少なくありません。

また、相続する遺産には家や土地といった不動産、預貯金や株式などの金融資産、そして思い出の品や家具など、様々な種類の財産があります。

そのため、遺産を分ける方法も一つではなく、遺産の種類や状況に応じて、適切な方法で分配する必要があります。

そこでこの記事では、遺産分割の方法や手続きの流れを中心に、遺産分割について、弁護士が詳しく解説させていただきます。

遺産分割の問題では、亡くなった人の意思を尊重しつつ、相続人全員が納得できる解決策を見つけることが重要です。

この記事が、遺産分割をスムーズに進めるための一助となりましたら幸いです。

目次

遺産分割

遺産分割とは

「遺産分割」とは、亡くなった人の財産について、誰がどのくらい相続するかを決める手続きです。

遺産分割の具体的な進め方としては、遺言書に基づいて遺産を分ける進め方と、相続人全員で話し合いをする進め方があります。

遺言書に基づいて遺産を分ける進め方を、遺言書の内容を実現させること、という意味で「遺言執行」といいます。

これは、遺言書に記載された指示に基づいて財産を分割する手続きです。

例えば、亡くなった人が遺言で「弟Aには家1を、弟Bには家2を渡す。」などのように、特定の人に特定の不動産を渡すと指定していたとしましょう。

この場合、その遺言書の記載内容の通りに遺産が分配されることになります。遺言執行による遺産分割においては、亡くなった人の最終的な意思が尊重され、遺産が分配されるのです。

ですが、全てのケースで遺言が用意されているわけではありません。遺言書がない場合もあれば、遺言書はあっても、全財産について分配方法や割合を指定しきれていない場合もあるからです。

このような場合、亡くなった人の財産は、まずは法律によって自動的に相続人全員で共有する状態となります(民法第898条)。

(共同相続の効力)

民法第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

相続財産を共有している状態では、個人が財産を自由に使うことができません。そこで、この不便な共有状態を解消するために、通常は相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行い、「誰がどの財産をどれくらいもらうか」について決めることになります。

話し合いがまとまらない場合は、裁判所の調停や審判の手続きを利用して、遺産分割の手続きを進めていきます。

いずれの場合においても、遺産分割について法律は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」することとしています(民法第906条)。

(遺産の分割の基準)

民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

このように、遺産分割は、遺言書によって亡くなった人の意思を尊重しつつ、相続人の関係性や相続財産の種類といった様々な要素を考慮して、なるべく相続人全員が納得できる形で行うことが理想的です。

「相続」と「遺産分割」

ところで、ここまで度々「相続」という言葉を使ってきました。

相続とは、「亡くなった人の財産、権利、義務などを引き継ぐこと」です。

そして前述の通り、「遺産分割」とは、亡くなった人の財産について、誰がどのくらい相続するかを決める手続きです。

「遺産分割」と「相続」は、どちらも遺産を引き継ぐことを意味するため、同じ意味だと思っている方も多いです。

ですが、法律上は、遺産分割と相続は別のものとして、次の通り明確に使い分けされています。

- 遺産分割:遺産の分け方を相続人全員で決めること

- 相続:被相続人の財産や権利・義務などを受け継ぐこと

分かりやすく言いますと、「亡くなった人の財産、権利、義務などを引き継ぐこと」が「相続」という手続きで、この相続手続きを行う方法の一つとして「遺産分割」の手続きがあるのです。

相続における遺産分割の役割

前述の通り、相続が始まると、亡くなった人の財産は、最初にすべての相続人で共有することになります。

財産を共有している状態では、財産について相続人それぞれが自分の持ち分に応じた権利を持っています。共有状態ですと、その財産を活用したり処分したりするためには、他の共有者である相続人全員の同意が必要になります。

例えば、故人が残した預貯金を解約したいときは、一人の相続人が単独で解約することはできず、相続人全員が預貯金の解約に同意しなければならないのです。

遺産分割は、この共有状態を解消し、どの相続人がどの財産を受け継ぐのか、具体的に決める手続きです。

相続人全員で話し合い、合意に達するまでは、遺産は相続人全員で共有している状態が続きます。

遺産分割の手続きをすることによって、個々の相続人に特定の財産が法的に分配されることになります。そうすると遺産の共有状態が解消され、自分が受け継いだ遺産を各人が自由に活用・処分できるようになるのです。

それでは、遺産分割手続きでは実際にどのように分けるのか、具体的な分け方を見ていきたいと思います。

遺産の分け方

遺産分割の方法は4種類

遺産分割をする方法には、主に「現物分割、換価分割、代償分割、共有分割」の4種類があります。

|

分割方法 |

説明 |

|---|---|

|

現物分割 |

遺産をそのままの形(現物)で相続人間で分配する方法 |

|

代償分割 |

一部の相続人が遺産を受け取る代わりに、他の相続人にその価値に相当する現金を支払う方法 |

|

換価分割 |

遺産を売却し、その売却から得られる金銭を相続人間で分配する方法 |

|

共有分割 |

遺産を分割せず、相続人全員が共同で所有する方法 |

この通り、遺産分割には主に4つの方法がありますが、遺産の種類(例えば不動産や預貯金など)、相続人の数や関係性、そして各相続人の要望などに応じて、最も適した方法を選ぶことが重要です。

それでは、4つの分割方法について、より詳しく見ていきましょう。

① 現物分割

「現物分割」とは、相続人間で遺産をそのままの形(現物)で分配する方法です。預貯金や現金など、物理的に分割することが可能な財産で使われることが多いです。

また、不動産も現物分割によって分配することが可能です。土地は登記簿上、「筆」という単位で管理されており、一筆ごとに「地番」がつけられています。共有状態のときには一筆の土地を、法務局での登記手続きで複数の土地に分割し、それぞれ異なる地番を持つ土地として登記簿に記載する「分筆(ぶんぴつ)」という方法で、現物分割することになります。

このように現物分割は、相続人それぞれが自身の配分に応じた財産を引き継ぎたい場合に適しています。

また、ある相続人は一人で特定の不動産を引き継ぎ、別の相続人は一人で株式を継承したいというような場合も、現物分割の方法によって遺産分割することが可能です。一つの財産を複数人で分割する必要がないため、各相続人が望む財産をそのままスムーズに受け取ることができます。

ですが、当然のことながら、現物による分割ができるのは、物理的に分割が可能な遺産に限られます。

例えば、2000万円の現金を4人の相続人で分割する場合は、物理的に現金500万円ずつで分割できるので、現物分割の方法によって遺産分割することができるため何も問題はありません。

一方で、一戸建ての住宅を4人で分けたくとも、物理的に建物を4つに分けることはできません。土地に関しても、「土地上に建物や整備された庭がある・綺麗に割り切ることができない形の土地になっている」など、分筆による現物分割が難しいことも少なくありません。

さらに、共有者つまり相続人が多い場合は、分筆すると土地が細分化されてしまい、不動産の価値を下げてしまう恐れもあります。

そのため、現物分割が適さない場合は、以下にご紹介する遺産分割の方法を検討する必要があります。

② 代償分割

「代償分割」とは、一部の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。

この方法は、建物などの物理的に分けることが不可能・困難な遺産や、高額の資産に適しています。代償分割を行うことで、物理的な分割が難しい遺産を処分せずに活用することが可能となるのです。

前述の通り、理論上は土地を現物分割することは可能ですが、場合によっては使い勝手が悪くなってしまうことがあります。この場合、ある相続人が土地全体を取得し、他の相続人にはその土地の価値に見合った金額を支払う形で遺産分割を行えば、土地を不必要に細分化することなく相続できま。また、土地を相続しなかった相続人も、金銭という形で自身の土地相続分が補われるため、公平に遺産が分割されたといえるのです。

財産それ自体を相続しない相続人に対しては、金銭でその分を補うことになります。そのため、代償分割を行う際には、公平に遺産が分配されるよう、遺産の価値を適切に評価することが非常に重要です。

また、この代償分割による方法は、現物を相続する相続人に一定の資産や支払い能力が必要です。その相続人は、本来の自身の相続分以上の遺産を受け取ることで、自身の相続分を超えた分(他の相続人の相続分)について、他の相続人に現金で支払う必要があるからです。

たとえば、遺産分割で審判になった場合は、代償金を一括払いできる資力があることを立証できなければ、代償分割が認められません。この場合は、代償分割ができないため換価分割となってしまいます。

③ 換価分割

「換価分割」とは、財産を売却し、その売却から得られる金銭を相続人間で分配する方法です。この方法も、物理的に分割ができない財産や、分割によって遺産の価値が下がってしまうような場合に適しています。

換価分割によって遺産分割するケースとしては、不動産や未公開株式についての遺産分割が一般的です。

換価分割を行う際には、財産を売却するため、遺産そのものを手放す必要があります。ですが、売却によって得られた代金を、相続人間で公平に分割することが可能です。

換価方法としては、遺産を任意に売却して現金化するやり方が一般的ですが、家庭裁判所に申し立てて換価してもらうこともできます。ただし、土地や建物などを売却する際には、相続人全員に譲渡による所得税と住民税が課税されることになるため、税金の影響により手元に残る金額が減少する、という点に注意が必要です。

④ 共有分割

「共有分割」とは、遺産を分割せず、相続人全員が共同で遺産を所有する方法です。土地や建物などの不動産を売却や処分をせずに、複数の相続人で引き継ぎたい場合などに、共有分割が選ばれることがあります。

共有分割のメリットは、相続手続きが基本的に登記手続きのみということです。遺産の市場価格を調査し売却手続きをしなくて済むため、一見すると手間も少なく簡単そうに思えるかもしれません。

ですが、共有分割には次のようなデメリットもあるので、事前にしっかり検討しておきましょう。

相続における基本的な原則の確認となりますが、共有状態にした遺産を利用・処分する際には、その遺産を共有している人全員の同意が必要となります。

そのため、例えば相続人全員で共有している不動産を売却する際や賃貸に出す際には、相続人全員が「不動産を売却すること」や「不動産を賃貸に出すこと」について合意していなければ、不動産の利用・処分ができません。

加えて、共有状態にある遺産の利用・処分などについて、相続人の間で「土地を売るべきだ。」「土地を貸すべきだ。」などと意見が対立してしまうと、どうなるでしょうか。

いつまでも遺産分割手続きを進められなかったり、争いから裁判に発展してしまったりと、トラブルが発生しやすくなりかねません。

さらに、遺産分割手続きが終わっても、その数年後に「やっぱり自分一人でこの土地を所有したい。」などと揉めることになりかねないのです。共有状態が長く続くことで、相続人だけでなく、その子どもや孫も将来的に遺産分割トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。

共有分割は短期的には手軽な方法かもしれませんが、長期的視点で考えると、相続手続きが終わった後も相続人間でトラブルが起こる可能性が高いということを、遺産分割時に考慮しておきましょう。

遺産分割の方法を選ぶ際には、共有分割ではなく、なるべくその他の3つの方法から最適なものを選択することをお勧めいたします。

遺産分割の手続きと流れ

次に、遺産分割の手続きの流れについて、順に詳しく解説していきます。大まかな流れについては、下の図の通りです。

(1)遺言書の有無を確認

さて、相続が発生した際、遺産分割の手続きを進める前に、まず、亡くなった人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。遺言書があるかないかによって、遺産分割の方法や遺産分割の対象となる財産が大きく変わります。

一般的には、遺言書は以下のような場所に保管されています。

- 被相続人の自宅:金庫や鍵付きの引き出し。

- 法務局:自筆証書遺言の保管制度を利用している場合。

- 金融機関:貸金庫や遺言信託。

- 公証役場:公正証書遺言や秘密証書遺言。

また、「遺言書」といっても、遺言書にはいくつかの種類があります。遺言書の種類によって必要な手続きが異なりますので、十分に確認しましょう。

|

遺言書の種類 |

必要な手続き |

|---|---|

|

自筆証書遺言/秘密証書遺言 |

家庭裁判所での検認が必要 |

|

公正証書遺言 |

作成者の公証人が所属する公証役場に連絡(原本は公証役場に保管) |

|

遺言書が見つからない場合 |

最寄りの公証役場に問い合わせて全国の公証役場で保管されている公正証書遺言を検索 |

遺言書を作っていないと思っても、遺言書の作成や保管を専門家に依頼している可能性もあるため、亡くなった人と付き合いのあった弁護士や税理士にも確認すると良いでしょう。

仮に、遺言書がないと思って話し合いで遺産分割をした後に遺言書が見つかった場合、遺産分割は原則として無効となってしまいます。この場合、基本的には遺産分割をやり直すことになります。

ただし、相続人全員が、「遺言書を無視して、すでに行った遺産分割のままでいい」と同意すれば、遺産分割をやり直す必要はありません。

(2)法定相続人の確認

そして、法定相続人が誰であるかを確認します。

確認の手順としては、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本等を取得し、法定相続人の範囲を確定させることになります。

法定相続人が一人でも欠けたまま遺産分割を進めてしまうと、後になって遺産分割が無効となってしまう可能性がありますので、慎重に進めてください。

なお、遺言書がある場合は法定相続人の確認をする必要がないのでは、と思われるかもしれません。

ですが、以下のような理由から、遺言書がある場合でも法定相続人の確認は必要なのです。

- 法定相続人が遺言書の内容に異議を唱える可能性があるため、誰が当事者となり得るのかを特定する必要があります。

- 遺言執行する際には、相続財産目録の交付や執行状況の報告などを、相続人全員に行わなければなりません。そのため、遺留分の有無にかかわらず、全ての法定相続人を正確に把握しておかなければならないのです。

- 相続人の死亡や相続放棄など、相続人の状況によっては遺言の効力が変動する場合があります。遺言がそのまま有効に働くのかを確認するためにも、相続関係を正確に調査することが求められます。

- 遺言書に、被相続人の全ての財産が記載されているとは限りません。記載のない財産については、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、協議の当事者を明確にする意味でも法定相続人の確認は欠かせません。

- 兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分(法律上最低限保障された相続分)が認められています。遺留分侵害の有無を判断し、必要に応じて遺留分侵害額請求ができるようにするためにも、誰が遺留分権利者であるのかを把握しておくことが重要です。

居場所が分からない法定相続人や、連絡のつかない法定相続人がいる場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。弁護士であれば、職権で相手の住所地を調べることが可能です。

(3)相続財産の確認

そもそも被相続人の相続財産が何であるかを正確に把握しておかなければ、遺産分割はできません。

預貯金や不動産といったプラスの財産のほか、借金やローンといったマイナスの財産についても調べましょう。

相続財産を調べる際には、「固定資産税の納税通知書、登記済権利証(登記識別情報通知)、預貯金通帳、金融機関からの郵便物、生命保険会社からの通知書、ローン契約書、督促状や確定申告書の控え」といった資料を確認します。

遺言書があった場合も、遺言書の記載が正しいのか、指定されている相続財産に抜け漏れがないかを確認するために、相続財産を把握しておくことが重要です。

(4)遺産の分割

さて、流れ(1)で遺言書があった場合となかった場合とで、この後の進め方が変わってきます。

遺言書がある場合はその内容に従って遺産分割を行い、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

以下で、それぞれの場合における手続きの流れを確認しておきましょう。

①遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的にはその遺言の内容に従って遺産分割を行います。

遺言書には亡くなった人の最終的な意思が記載されているため、亡くなった人の意思が最も尊重される遺産分割の方法となります。

遺言書に遺言執行者(遺言の内容を実際に実行するために指定される人)が指定されている場合は、この遺言執行者が遺言に基づいて遺産分割を進めます。

ただし、遺言書の記載内容に不足がある場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

例えば、亡くなった人には土地と建物と預貯金という遺産があるのに、遺産の一部である預貯金についてのみ分配を指定していて、土地と建物についての分配を指定していない場合には、預貯金以外の土地や建物について、相続人間での協議が必要になります。

あるいは、遺産を特定せずに、「長男の相続分は3分の1、二男の相続分は3分の2とする。」といったように、相続分だけを指定している場合もあります。この場合は割合だけが決められているため、土地を現物分割するのか代償分割するのかなど、どの遺産についてどういった分割方法で遺産分割したら良いのかの指定がありません。そのため、遺産分割の方法などについて相続人全員で話し合わなければなりません。

なお、相続人全員が合意すれば、そもそも遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分割することも可能です。

一方で、遺言書が存在していても無効である場合もあります。

例えば、遺言書が法的な要件を満たしていない、内容が不明確である、遺言内容が公序良俗に反している、など遺言の内容に不備がある場合、作成された遺言書が無効になる可能性があります。

また、遺言者が重度の認知症で、遺産分割の内容や結果を十分に理解できないなど、遺言者に遺言能力がない場合も、遺言書が無効であると判断される可能性があります。

遺言書が無効であると判断された場合は、やはり相続人全員で新たに遺産分割協議を行う必要があります。

このように、遺言書がある場合は基本的にその内容で遺産分割を行うことになりますが、場合によっては相続人全員での話し合いが必要となることがあります。遺言書の内容と有効性を慎重に確認し、必要に応じて適切な手続きを行うことが重要です。

②遺言書がない場合

さて、遺言書がない場合、または遺言書で分割方法が指定されていない場合や、遺言書が無効である場合などには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の分配方法について話し合い、相続人全員が合意することで成立します。

なお、法定相続人の中に、代襲相続人、包括受遺者、認知された子などがいる場合も参加が必要です。

- 代襲相続人:被相続人の死亡前に相続人が死亡もしくは相続権を失ったときに、その相続人の相続分を直接相続する、相続人の子

- 包括受遺者:続財産の全部又は一定の割合を与えらえる人

- 認知された子:認知されて被相続人の子となった人

相続人が1人でも欠けると、合意が成立したことにはなりませんので注意してください。

法定相続分と異なる割合での遺産分割も、相続人全員の合意があれば問題ありません。

ただし、遺産分割協議が一度成立すると、相続人全員の同意がない限り、遺産分割協議のやり直しはできない点に注意が必要です。

合意が成立したら遺産分割協議書を作る

遺産分割協議で合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。口頭で合意するだけでは、後から「言った・言わない」でトラブルになってしまいかねません。無用な争いを避けるためにも、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続人全員がこの遺産分割の内容に合意していますよ、という証明になるので、必ず相続人全員の署名と実印での押印をしましょう。

この協議書は、不動産の相続登記手続きや相続税の申告、金融機関での相続手続きなどで必要になりますから、大切に保管してください。

以上の通り、遺言書がない場合の遺産分割手続きは、相続人全員が協力して遺産分割協議を行う必要があります。そして、遺産分割協議で合意が成立したら、遺産分割協議書を作成し、財産を特定して、財産ごとの分割内容や割合を明確にしておくことが重要です。

協議が成立しなかった場合は?

なお、遺産分割について相続人間での協議が成立しない場合や、遺産分割協議を行うことが難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。以下はその手続きの概要です。

|

申立先 |

相続人の一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |

|

必要書類 |

・申立書(原本と相手方人数分の写し) |

調停では、調停委員が仲介して遺産分割について話し合いを進めます。裁判官の提示する調停案に全ての相続人が同意すれば、調停が成立し、同意した内容で調停調書が作成されます。

調停で相続人全員が合意できずに調停不成立に終わった場合、家庭裁判所は審判によって遺産分割の方法を決定します。

審判手続きは、調停手続きから自動的に移行するため、新たに審判の申立手続きを行う必要はありません。

審判では、遺産分割調停の経過や、提出された資料などを総合的に考慮して、法定相続分を基準に各相続人が取得する遺産額を決定します。

なお、遺産分割の協議や調停は「話し合い」と「合意」が前提となるため、相続人の意向が反映されますが、審判では家庭裁判所が強制的に遺産分割の方法を決めることになります。そのため、必ずしも相続人全員が納得できる結果が得られるとは限らないことを、気に留めておくようにしましょう。

遺産分割の注意点

①相続人の確定に時間がかかる場合

遺産分割を行う前に、誰が相続人であるかをはっきりと確定しておく必要があるのですが、相続人の確定は時間がかかる場合があります。

一般的に、被相続人(亡くなった人)の配偶者と子供が相続人となることが多いのですが、相続放棄が行われたり、相続人が一見して明らかでない複雑な家族構成であったりした場合、相続人の特定に時間と労力がかかることが少なくありません。

例えば、被相続人に子供がおらず、さらに直系尊属(父母や祖父母など)がすでに他界している場合に、被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていると、その子供たち(甥や姪)が代襲相続により相続人となる可能性があります。

こうした複雑な状況では、戸籍謄本の取得や相続関係説明図の作成など、相続人を特定するための詳細な調査が必要になります。これらの手続きは複雑で時間がかかるため、相続手続きを具体的に進める前に、多くの時間が必要になる可能性があります。

遺産分割においては、相続人全員の合意が必要なので、相続人を正確に特定しておくことが非常に重要です。

遺産分割は相続人全員の合意が必要なので、後から相続人が1人でも増えると、せっかく決まった話し合いの合意は無効となり、財産の返還や再協議が必要になったり、すでに払った相続税について修正手続きが必要になったりと、煩雑なトラブルが生じかねないからです。

そのため、相続が発生した場合は、できるだけ迅速に相続人の特定作業に取り組むようにしましょう。

戸籍謄本の取得や相続関係説明図の作成など、手間と時間のかかる手続きは、法律の専門家である弁護士に依頼することもご検討いただければと思います。

②特別受益や寄与分がある場合

遺産分割においては、「特別受益」や「寄与分」に関するトラブルも少なくありません。

特別受益とは、相続人の中に被相続人(亡くなった人)から生前に特別な利益を受けた者がいる場合、その利益分を考慮して遺産を公平に分けるための制度です。結婚資金、住宅購入資金、教育資金など、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や、遺言によって特定の相続人に財産が贈与されていた場合(遺贈)などが、特別受益の対象になります。

特定の相続人が生前に大きな贈与を受けた場合、遺産分割の際にそれを考慮しないと、結果的にその相続人が他の相続人よりも多くの財産を得ることになってしまうため、他の相続人との間に不公平が生じる可能性があります。

そのため、特別受益を受けた相続人は、受けた利益を相続分から差し引く必要があるのです。その結果として、他の相続人の相続分が相対的に増えることになります。

寄与分とは、相続財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対して、その貢献度を相続分に反映させる制度です。

相続財産の維持や増加への特別の貢献とは、例えば、長期間の介護や看護、財産管理、被相続人の事業への貢献などが考えられます。こうした貢献度が考慮されると、相続財産から寄与分を控除した残額を基に相続人全員の相続分が計算され、寄与が認められた相続人は、相続分に控除額を加えた形で遺産を受け取ることになります。

そのため、寄与分の認められた相続人の相続分が増え、他の相続人の相続分が減る可能性があるのです。

遺産分割協議において、こうした特別受益や寄与分を主張する相続人がいたり、反対に特別受益や寄与分を否定する相続人がいたりすると、意見が対立してしまい、遺産分割協議では解決できなくなってしまいかねません。

このようなケースは、相続人同士での解決が難しいため、家庭裁判所での遺産分割調停も視野に入れておきましょう。

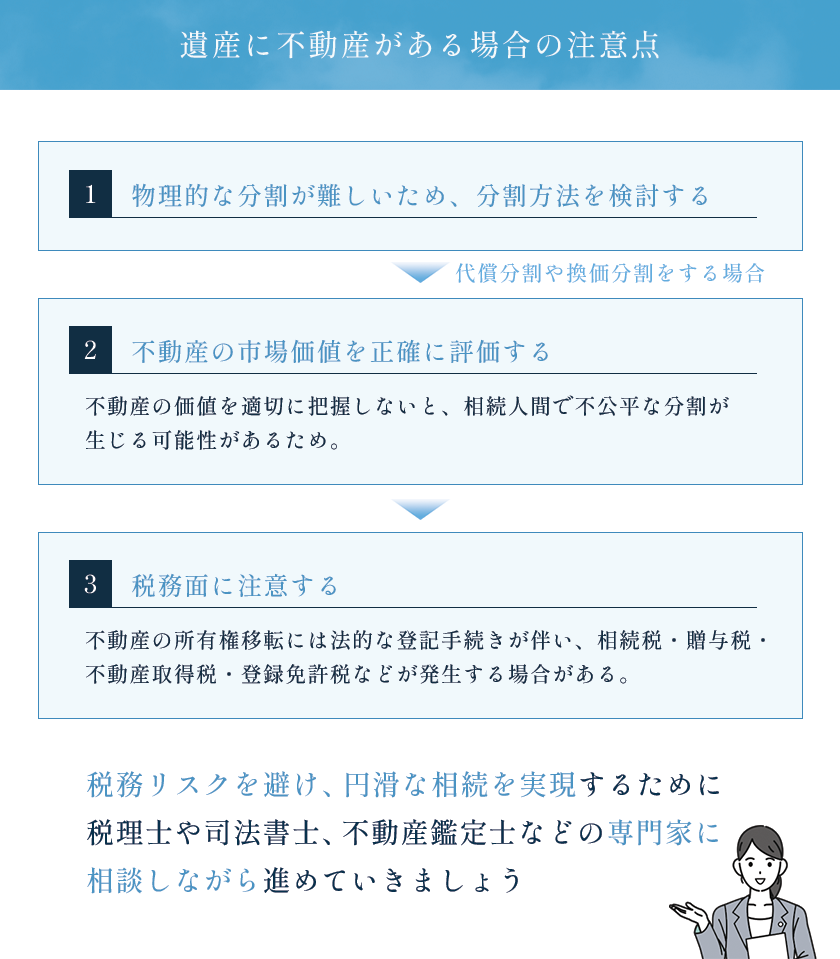

③遺産に不動産がある場合

相続する遺産に不動産がある場合は、その性質上、特に注意が必要です。

なぜかというと、不動産には「市場価値」があるからです。公平な遺産分割を行うためには、不動産の市場価値を適切に評価することが重要になってきます。

不動産の「市場価値」とは、その不動産を売買する際に、市場において通常成立すると考えられる客観的な取引価格のことをいいます。簡単に言うと、「売主が売りたい価格」と「買主が買いたい価格」が一致して、実際に取引が成立するであろう価格のことです。

不動産の市場価値は、立地条件や周辺環境、土地の形状、建物の築年数などの物件の特性に加え、その時点での経済状況や市場の需給バランスなどによって変動します。

変動する不動産の価値を適切に評価するためには、市場価値に基づいて正確な評価がなされることが必須です。そのため、通常は不動産鑑定士などの専門家に査定してもらい、不動産の評価額を正確に算出することになります。適切な評価が行われなければ、不公平な遺産分割につながる恐れがありますので、注意が必要です。

また、不動産を遺産分割する際には、税務面でも注意が必要です。不動産の分割や所有権移転には、相続税だけでなく、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの税金も生じます。

税務上のリスクやトラブルを予防するためにも、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談しながら遺産分割を進めることが重要です。

④相続税の申告期限に注意

さて、税の話が出ましたが、遺産分割では相続税の申告期限も注意しておきましょう。

遺産分割を税務上有利に進めるためには、相続税の申告期限内に分割を確定させることが重要です。

相続開始から10ヶ月以内(遅くとも3年以内)に遺産分割協議を確定させると、相続税が減額され、税負担を軽減できる場合があるからです。この期限内に遺産分割を確定させると、例えば以下のような相続税の軽減制度が適用される可能性があります。

|

制度の種類 |

内容 |

|---|---|

|

配偶者の税額軽減 |

相続した財産が「法定相続分まで」または「1億6000万円まで」の場合、課税されませんが、遺産分割が未了の場合はこの軽減を受けられません。 |

|

小規模宅地等の特例 |

土地を相続する場合には、居住用では240㎡、事業用では400㎡までの土地について、評価額を50%~80%減額できますが、未分割の状態ではこの特例を受けられません。 |

|

その他の軽減制度 |

・非上場株式についての相続税の納税猶予 |

相続税の負担をなるべく軽くするためにも、遺産分割は申告期限までに(遅くとも3年以内に)、相続人間の話し合いで解決していただければと思います。

遺産分割に関するQ&A

Q1.遺産分割とは何ですか?

A: 「遺産分割」とは、亡くなった人の財産について、誰がどのくらい相続するかを決める手続きです。民法では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」する、と定められています。

Q2.遺産分割が終わってから遺言書が出てきたらどうなりますか?

A: 遺産分割が終わった後に遺言書が出てきた場合、原則として遺産分割は無効になります。

Q3.遺言書が存在する場合の遺産分割はどのように行われますか?

A: 遺言書がある場合、その内容に基づいて遺産分割が行われます。遺言書は亡くなった人の最終的な意思を反映するため、通常は遺言に記載された指示に従います。ただし、全ての相続人が合意すれば、遺言書の指示と異なる分割を行うことも可能です。遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その人が遺産分割を進めます。

まとめ

遺産分割は、亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分け合うという、相続の具体的な手続きのことをいいます。

本記事でもご説明した通り、遺産分割手続きは、遺言書がある場合は遺言の内容に従い、遺言書がない場合は相続人同士の話し合いによって行うことになります。相続人間の話し合いでは問題が解決できない場合は、調停や審判といった裁判所の手続きを利用することも考えなければなりません。

遺産分割の手続きは、相続人だけで行うこともできますが、相続人を見落としてしまったり、話し合いで感情的に対立してしまい、遺産分割協議を進められなくなってしまったりと、さまざまなトラブルが生じかねません。

遺産分割手続きをスムーズに進め、将来的なトラブルを防ぐためにも、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士は遺産分割に必要な全ての手続きを代行することが可能です。また、遺産分割協議で依頼者の代理人として他の相続人と話し合いを行い、依頼者が相続で不利にならないよう、適切に対応いたします。

弁護士法人あおい法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っておりますので、Web予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。