土地は借地、家は持ち家を相続したら?解体費用を払えない場合の処分方法も

土地は借地、家は持ち家。このような状況で相続が発生した場合、どのようにすればよいのでしょうか?土地は借地の場合、借地権も相続財産の対象となるので、借地権者である被相続人がなくなった場合は相続人が借地権を引き継ぐことになります。

このような時、家は処分して土地を返したいと思うかもしれません。しかし、その場合は持ち家を解体する必要があります。解体費用が払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか?

この記事では、借地権の相続について、「土地は借地、家は持ち家」の不動産を相続した場合の対処法や、解体費用が払えない時の解決策について詳しく解説します。「土地は借地、家は持ち家」の実家を相続した方、相続する予定の方はぜひご一読ください。

目次

「土地は借地、家は持ち家」の場合、借地権も相続する

亡くなった人が「土地は借地、家は持ち家」の不動産を持っていた場合、家だけでなくその土地の借地権も相続することになります。

借地権とは、土地の所有者でなくても、その土地を一定期間使用し、その上に建物を所有することができる権利のことです。この借地権も相続の対象となるため、相続人は借地権の相続に関する手続きを行う必要があります。相続手続きを怠ると、後々のトラブルの原因となることもあります。

まずは借地権とはどのような権利なのかを理解しておきましょう。ここでは、借地権とはについて解説します。また、相続における借地権の扱いについて、具体的に解説していきます。

借地権とは

借地権とは、第三者の土地を建物を所有する目的で使用する権利のことです。借地権は、「地上権」と「賃借権」という2つの権利に分類されます。

「地上権」は、土地を建物や工作物、樹木などを所有する目的で使用する権利(物権)です。

地上権が設定されているかどうかは、土地の登記簿(登記事項証明書)の権利部乙区に「地上権設定」という記載があるかどうかで確認できます。

一方、「賃借権」は、建物を所有する目的で第三者の土地を使用する権利(債権)のことです。この権利では、土地の使用に対して地代を支払い、地主の承諾を得て建物を建築することができます。賃借権は通常、登記されないため、登記事項証明書には記載がありませんが、土地の賃貸借契約書にその内容が記載されています。

以下に、地上権と賃借権の主な違いについての表をまとめました。

|

|

地上権 |

賃借権 |

|---|---|---|

|

権利の種類 |

物権 |

債権 |

|

建物の譲渡や増改築 |

承諾不要 |

地主の承諾が必要 |

|

登記義務 |

あり |

なし(登記自体は可能) |

|

抵当権設定 |

可 |

不可 |

借地権には3種類ある

借地権を理解する上で、もうひとつ重要なのが、その権利が新借地借家法に基づいているのか、それとも旧借地法に基づいているのかを把握することです。

旧借地法では、借り手の権利が強く認められていましたが、地主との間のトラブルも多く、土地を貸すことをためらうようになりました。そこで、平成4年(1992年)の改正により新借地借家法が制定されました。この改正の大きな特徴は、定期借地権の導入です。これにより、現在の借地権には以下の3つの借地権が存在しています。

これらの借地権は、建物を所有することを目的とした権利である点は共通していますが、借地権の存続期間や契約更新後の存続期間に違いがあります。

①旧法借地権(旧借地法)

旧借地法に基づく借地権で、借地権者(土地を借りている側)の権利の保護が非常に強力です。一度土地を貸した場合、半永久的に返還されないと言われるほど、地主から土地を取り戻すことが難しいという特徴があります。このため、地主は土地を貸すことをためらうようになり、土地の有効活用が阻害される問題が生じました。

②普通借地権(借地借家法)

新借地借家法に基づく借地権で、権利の存続期間は30年以上とされています。また、契約の更新が可能で、更新後の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年以上とされています。

存続期間は定められていますが、更新が可能ですので地主が土地を必要とする正当な理由がない限り、借地人は土地を借り続けることができます。

③定期借地権(借地借家法)

これも新借地借家法に基づく借地権で、期間の定めがあることが特徴です。契約期間は通常、50年以上で設定され、期間満了後は土地を返還する必要があります。定期借地権は、土地の有効活用を促進するために設けられた制度であり、契約期間が終了すれば地主は土地を取り戻すことができます。

借地権も相続の対象である

借地権は、相続の対象となる財産のひとつです。

借地権を持つ人が亡くなった場合、その相続人が自動的に借地権を相続します。この際、地主からの承諾は必要ありませんが、後にトラブルになることを避けるため相続によって借地権を取得したことを地主に通知するようにしましょう。名義変更のために地主に支払う承諾料なども、相続の場合には不要となります。

「土地は借家、家は持ち家」を相続したら確認すべきポイント

「土地は借地、家は持ち家」を相続した場合、確認すべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは重要な3つのポイントを紹介いたします。

登記簿謄本を確認する

まず、登記簿謄本を最寄りの法務局で確認しましょう。一般的に、借地権は賃借権として登記されていないことが多いですが、相続する際には相続登記が必要です。

また、地主に相続の事実を伝える必要はありますが、許諾は不要です。地主から賃貸借契約書の名義変更を求められることがあるかもしれませんが、必ずしも応じる必要はありません。

なお、借地に建つ持ち家の名義が先代のまま変更されていない場合は、その代の相続に遡って手続きを行う必要があります。持ち家の名義人以外が借地権を主張することは困難ですので、登記内容を確認し、新しい所有者の名義に変更しておくようにしましょう。

契約書で契約期間を確認する

また、契約書で借家権の契約期間を確認し、契約期間や更新のタイミングを把握しておくことも大切です。無期限の契約の場合もありますが、契約期間が明記されている場合はその期間を確認しておきましょう。旧借地法では契約書が必要ないとされていたため、1992年8月以前の契約では契約書がないこともあります。地主側と連絡を取り合い、契約内容を明らかにしておくことが望ましいでしょう。

なお、地主側にも契約書が残っておらず契約期間がわからない場合は、建物の保存登記がされた日を契約開始日とするのが一般的です。

地代を確認する

「土地は借地、家は持ち家」を相続した際には、地代を確認するようにしましょう。

借地権を維持するためには地代の支払が必要です。契約書がない場合でも、通帳の記録や過去の支払い記録から地代の金額を把握することが可能です。地代の相場は、一般的に路線価や固定資産税などを基準に設定されます。長年変更されていない地代は、相続のタイミングで見直しが求められることもあるため、該当エリアの地代相場を理解し、適切な契約がなされているかを確認しておきましょう。

地代の滞納がある場合は、その滞納分を支払う義務が発生します。具体的な支払い方法を把握して、きちんと地代を支払うようにしましょう。

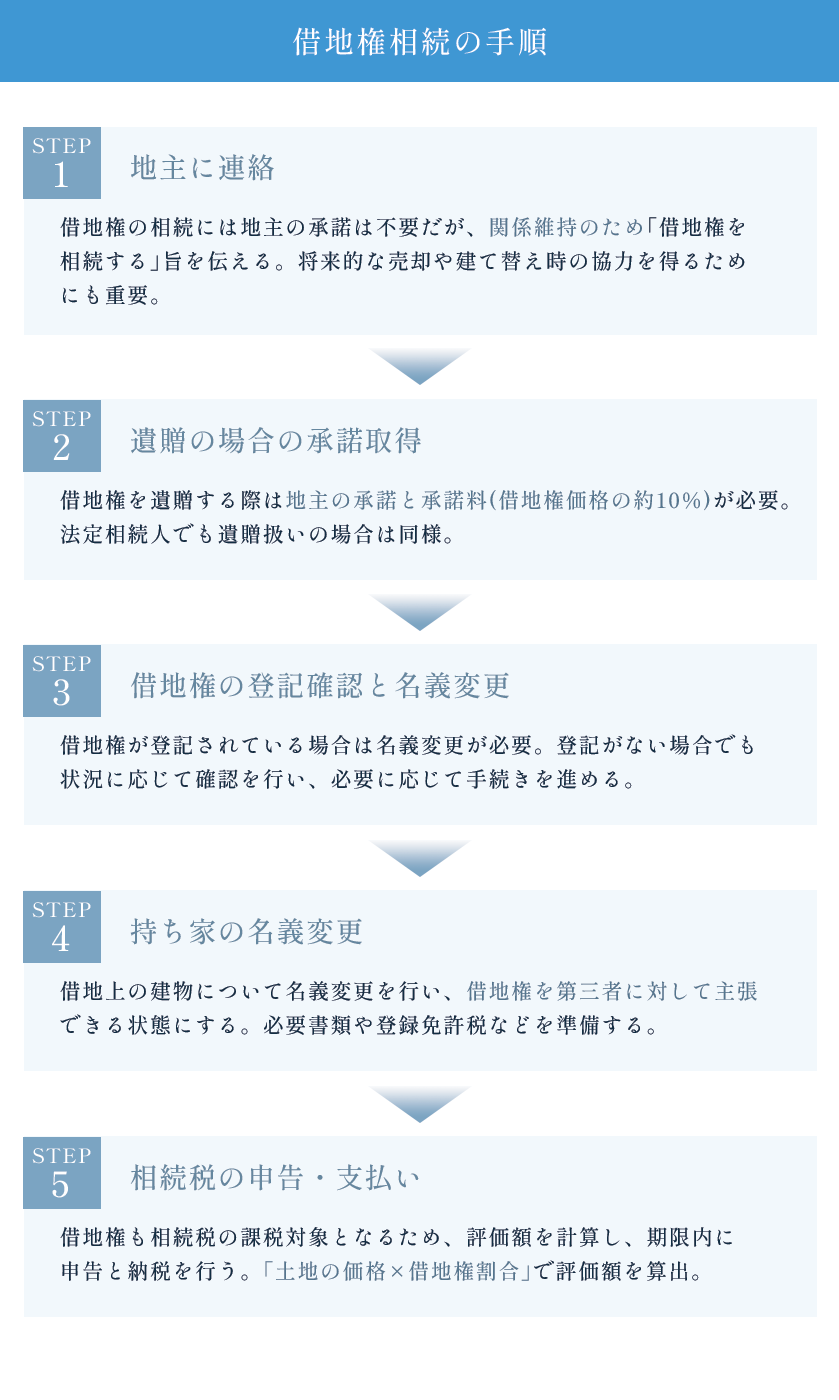

「土地は借家、家は持ち家」の相続手続き

借地権を相続する旨を地主に連絡する

借地権を相続する際には、地主の承諾は法的に必要ありません。つまり、承諾料や名義変更料を支払う必要もないのです。しかし、地主との良好な関係を維持するためにも、「借主が亡くなったので借地権を相続する」旨を地主に伝えるようにしましょう。これにより、今後、売却や建て替えの相談が必要になった場合など地主の承諾が必要な場面もありますので、良好な関係を継続するようにしましょう。

なお、地主から「借主が死亡したのであれば土地を返してほしい」という要求があったとしても、これに応じる必要はありません。借地権は相続人によって引き継がれるため、相続人が別の場所に住まいがある場合であっても、借地上の建物に居住する意思がない場合でも、土地を返す必要はないのです。

借地権を遺贈する場合は地主の承諾が必要

借地権を遺贈する場合は地主の承諾が必要です。承諾料の支払いも発生します。遺贈とは、被相続人が遺言書によって指定した相手に遺産の一部または全部を譲渡することを指します。遺贈の対象となる相手は、法定相続人以外でも可能であり、個人だけでなく団体や法人も指名できます。

法定相続人であっても、遺贈として借地権を引き継ぐ場合はこ地主の承諾と承諾料の支払委が必要です。一般的に借地権価格の10%程度が相場とされていますが、契約内容や様々な事情を考慮して最終的な承諾料が決定されます。

借地権が登記されている場合は借地権の名義変更をする

借地権は通常、建物を登記することで権利を主張するものであり、その登記自体は義務ではないため、実際に登記されているケースは稀です。しかし、借地権が登記されている場合、例えば融資の担保として使用されていた場合などは、相続による借地権の名義変更が必要となります。

相続が発生した際には、まず借地権が登記されているかどうかを確認し、登記されている場合は借地権と建物の両方の名義変更手続きを行います。この際、地主の許可は必要ありません。

持ち家の名義変更をする

借地上に建てられた持ち家については、名義変更が必要となります。

持ち家を借地権者の名義で登記しておくことにより、第三者に対して借地権を主張できるようになります。これは、万が一地主が土地を第三者に売却した場合に、借地権を主張するためのものです。もし持ち家の名義変更を怠っていると、土地が第三者の手に渡った際に借地権を主張できなくなる可能性があります。

したがって、借地上の建物の名義人は、必ず土地の借主と一致させておく必要があります。相続が発生した場合は、速やかに持ち家の名義変更手続きを行うようにしましょう。

名義変更手続きには一般的に以下のような書類が必要です。

- 遺産分割協議書または遺言書

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 借地権の相続人の住民票(遺産分割協議書を提出する場合)

- 固定資産税評価証明書

また、名義変更の手続きにかかる費用として、以下のようなものがあります。

- 戸籍謄本などの取得にかかる費用

- 建物の名義変更の際の登録免許税・・・固定資産税評価額×0.4%

- 借地権の名義変更の際の登録免許税・・・固定資産税評価額×0.2%

相続税を支払う

借地権も相続税の課税対象になるため、相続によって借地権を受け継いだ際には、その評価額に応じて相続税を支払う必要があります。ただし、借地権を相続税の申告で正しく評価するためには、特定の条件を満たしている必要があります。具体的には、借地上に建物を建てて所有していること、および使用貸借ではないことが条件です。更地状態の土地や地代を支払っていない場合には、借地権としての評価はされません。

相続税の申告時に借地権の評価額は以下の計算式で算出します。

普通借地権の評価額=土地の価格×借地権割合

ここでいう「土地の価格」とは、更地状態の土地の評価額を指し、この価格は路線価方式や倍率方式といった計算方法によって算出されます。また、「借地権割合」とは、国税庁が地域ごとに設定している割合のことで、この割合は国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。

詳しくは、下記記事を参照してください。

借地の家の解体費用を払えない場合の処分方法

相続した実家が借地上にあった場合、その土地も借地権も相続します。すなわち、地代を支払わなければなりません。

実家を使用しない場合などは、土地を返還したいと考えると思いますが、借主の都合で土地を返還する場合、借地契約では「原状回復義務」が規定されていることが多いです。つまり、持ち家を解体し、借地を更地に戻して返還する必要があります。そして更地に戻すときの建物の解体費用は、原則として借主が負担するのが一般的です。

しかし、建物の解体費用は高額になることも多く、払えない場合は手放すことができないのかなど心配になる方もいるでしょう。

解体費用が払えない場合でも、持ち家と借地権を手放す方法があります。以下では、「土地は借地、家は持ち家」を処分する方法をご紹介します。

地主に買い取ってもらう

借地の家の解体費用を払えない場合、地主に借地権と建物を買い取ってもらう方法が一つの解決策となります。地主に借地権を売却する際は、一般的な売却と異なり、譲渡承諾料を支払う必要はありません。(通常は借地権の10%ほどの譲渡承諾料がかかります。)

また、定期借地権以外は、地主は正当な理由がない限り借地権の更新を拒否できないため、地主の中には借地権を買い取りたいと考えている人もいます。このため、相続人と地主の利害が一致する可能性があり、売却がスムーズに進むケースもあるでしょう。

ただし、地主に借地権や建物を売却する場合、以下の売却条件について話し合う必要があります。

- 建物も買い取ってもらえるか

- 建物は解体する必要があるのか、解体する場合費用はどちらが負担するのか

- 借地権の買い取り費用はいくらか

底地と持ち家を同時に売却する│地主の協力が必要

借主だけでなく地主も土地を手放そうと考えている場合もあります。

そのような場合は、借地(地主から借りた土地に建物を建てる権利を持つ土地)と底地(地主が建物を所有する第三者に貸している土地)を同時に売却するとよいでしょう。

借地と底地を同時に売り出すことで、それぞれを単独で売るよりも高値で売却できる可能性がある点です。しかし、売却価格を分配する際に、トラブルになりやすいので注意が必要です。

通常、売却益の分配は「借地権割合」を目安に行われますが、地主の取り分が少ない場合に不満が生じることがあります。

たとえば、借地権割合が60%の場合、土地の売却益が1000万円だった場合、売却益の配分は借主が600万円、地主が400万円となります。このような場合、地主が納得しないことも多いため、書面で約束を交わすなど事前に対策をしておくとよいでしょう。

同時売却をする際は、時間と労力がかかるため、専門の不動産業者に依頼することをおすすめいたします。

第三者に建物のみ売却する

地主に借地権や建物を買い取ってもらえない場合や底地との同時売却がうまくいかない場合は、第三者に建物のみを売却することも一つの選択肢です。

ただし、第三者に借地権を売却する際には、地主からの許可を得る必要があります。通常、地主に対して譲渡承諾料を支払うことが一般的です。もし正当な理由がないにもかかわらず地主が許可してくれない場合は、借地非訟事件手続きを行うことで裁判所に許可をもらうこともできます。

建物を賃貸物件として貸し出す

建物と借地権の売却が難しい場合や、地主から売却の許可を得られない場合は、建物を第三者に賃貸する方法を検討しましょう。

賃貸物件として建物を活用する場合、地主の許可は必要ありません。このため、土地の立地が良い場合や、賃貸需要があるエリアにある場合には、賃貸経営を検討することができます。

ただし、賃貸物件として貸し出す際には、雨漏りや外壁の修繕など、経年劣化に対応するリフォームが必要になる場合があります。これらのリフォームは、建物の維持管理の範囲内であれば、地主の許可は必要ありません。しかし、建物の増改築や大規模なリフォームを行う場合には、地主の許可が必要となるので注意が必要です。

どこまでが大規模なリフォームにあたるかについて明確な基準がないため、無断工事をしてしまわないよう注意しましょう。

相続放棄をする

借地の家の解体費用を払えない場合、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。相続放棄とは、相続人が被相続人から一切の財産を相続しないことを意味します。これにより、相続した借地権や建物の管理義務がなくなり、処分方法について検討する必要もなくなります。

しかし、相続放棄をすると、借地権や建物だけでなく、他のプラスの財産も一切相続できなくなります。そして一度相続放棄を選択すると原則として撤回できません。また、自分以外の親族が相続人になるため、その人に負担がかかる恐れがあります。

被相続人が借地権や建物の他にも財産が一定程度ある場合は、相続放棄しない方が良いケースもあります。相続放棄すべきかの判断をする際には、相続財産調査を行い被相続人が遺した財産を把握しその価値を確認する必要があります。

自分で相続放棄すべきか判断が難しい場合や相続放棄まで期限が迫っている場合は、相続放棄に強い弁護士に相談することをおすすめします。

もし借地の家の立ち退きを要求されたら

もし借地の立ち退きを要求されたら、どのように対処すればよいのでしょうか。

地主が借地を別の用途で使用したい場合などで土地の明け渡しを望む場合がありますが、借地人としては、急に立ち退くことは簡単ではありません。

立ち退きを要求されたとしても、地主に正当な理由がない限り、立ち退きを強制することは認められません。

旧借地法や借地借家法では、地主自らがその土地を使用しなければならなくなった場合や、その他の正当な自由がある場合に、立ち退きを求めることができるとされています。立ち退き要求について正当な理由があるかどうかは、実際には地主と借地権者の両方のあらゆる事情を考慮して判断されます。

地主が借地人に立ち退きを求める場合、正当な理由の他に、立ち退き料の補償が必要になります。

立ち退きを要求できるタイミングは、通常、契約更新の際です。多くの場合、契約期間満了の6ヶ月前から1年前に立ち退き交渉が行われます。そのため、立ち退きを求められたら、まず契約内容を確認し、自分の権利を把握するようにしましょう。また、弁護士に相談し、立ち退きたくない場合はその交渉を、やむを得ず立ち退く場合は立ち退き料の交渉を依頼するとよいでしょう。

「土地は借家、家は持ち家」の相続に関するQ&A

Q: 借地権を相続する際の注意点は?

A: 借地権を相続する際には以下の点に注意が必要です。

①借地権の経済的価値を理解する

土地の価値が高いエリアでは、借地権も高く取引されることがあります。地主からの返還要求に応じる前に、借地権の価値を十分に把握しましょう。

②借地上の建物の名義変更を速やかに行う

相続が発生したら、相続登記を速やかに行い、借地上の建物の名義変更を行いましょう。名義変更が遅れると、地主が土地を第三者に売却した場合、借地権を主張できなくなる可能性があります。

③地代の支払いを怠らない

相続が発生しても、誰が借地権を相続するかが決まっていない間も、地代の支払いを怠らないようにしましょう。相続人の誰かが代表して地代を支払い、遺産分割協議が整ったときに相続人間で精算すると良いでしょう。地主との良好な関係を維持するためにも、地代の支払いは重要です。

Q: 借地権を相続した際、地主から承諾料を要求された場合はどう対処すればよいですか?

A: 借地権を相続した際、地主から承諾料を要求されるケースは珍しくありませんが、法的には借地権の相続において地主の許可や承諾料(名義変更料)の支払いは不要です。ただし、少額の名義変更料(契約書変更の事務手数料など)が要求される場合は、支払うことでトラブルを回避できる可能性もあるため、ケースバイケースで判断することがおすすめです。

一方で、遺言書による遺贈で借地権を受け継ぐ場合は、地主の承諾と名義変更料の支払いが必要となりますので注意が必要です。

Q: 借地権を相続した際に地主から立ち退き(土地の返還)を要求された場合、どのように対処すればよいですか?

A: 借地権を相続した際に地主から立ち退きを要求された場合、まずは地主が提示する正当事由を確認することが重要です。単なる借地権の相続は立ち退き要求の正当事由には該当しませんので、その場合は立ち退きに応じる必要はありません。もし地主からしつこく立ち退きを要求される場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、地代の値上げに対応しないなどのトラブルがある場合や、定期借地契約の更新時には立ち退きが必要になる可能性があります。そのため、契約内容をよく確認するようにしましょう。

まとめ

借地権は、建物を所有する目的で土地を借りる権利のことを指します。一般的に自宅を建てるための土地に設定される借地権は賃借権です。

一般的に賃借権は登記されていませんが、借地上の建物が借地権者名義で登記されていれば、土地の賃借権を第三者に主張することができます。そのため、賃借権を相続した場合は、速やかに借地上の建物の名義変更手続きを行うようにしましょう。

相続した借地権と持ち家が不要な場合は、地主に借地権を返還しましすが、この時持ち家を解体して更地にして返還するのが一般的です。建物の解体費用は原則として借地権者が負担しますが、この記事で紹介した方法で借地権と持ち家を処分できれば、建物の解体や解体費用が不要となる場合もあります。ただし、借地の取引は難易度が高いため、不動産業者や弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

この記事を書いた人

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。